前の5件 | -

尾頭橋駅 on 4/21/'24 [中部・東海編]

鉄道の無い島での生活から解放されて撮り鉄三昧の春...

以下はリニア・鉄道館での見学を終えて宿泊先に戻る途中、名古屋駅のお隣の尾頭橋駅にて撮ったものでございます

この区間を何度か行き来して、ココって名鉄お電車撮りには結構良いポイントかも知れんな

と思っておりまして、この日ソレをチョットやってみました

ナゴヤから豊橋方面に向かう列車 ↑ あるいはナゴヤ・岐阜方面に向かう列車 ↓

アウトカーブ っていうヤツですね 期待通りそれなりに撮れる様です

短編成列車が好みのワタシには1画目の様なヤツがイイ

でも形式名とか一向に覚えられず...

駅ホーム上なので乗客さんの迷惑にはゼッタイにならないよーに

そして何よりも、高速で通過する列車には十分に気をつけて

以下はリニア・鉄道館での見学を終えて宿泊先に戻る途中、名古屋駅のお隣の尾頭橋駅にて撮ったものでございます

この区間を何度か行き来して、ココって名鉄お電車撮りには結構良いポイントかも知れんな

と思っておりまして、この日ソレをチョットやってみました

ナゴヤから豊橋方面に向かう列車 ↑ あるいはナゴヤ・岐阜方面に向かう列車 ↓

アウトカーブ っていうヤツですね 期待通りそれなりに撮れる様です

短編成列車が好みのワタシには1画目の様なヤツがイイ

でも形式名とか一向に覚えられず...

駅ホーム上なので乗客さんの迷惑にはゼッタイにならないよーに

そして何よりも、高速で通過する列車には十分に気をつけて

GE製のロコ見学記 on 4/21/'24 [模型編]

モケーのおハナシです

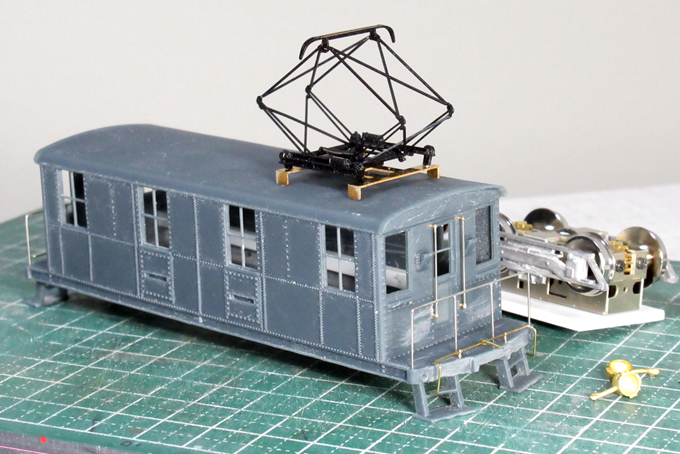

手持ちパンタ車が全くナイ というコトで斯様なブツ ↓ を作成仕掛り中であります

コレは米 Apogee Loco Works社の3Dプリントによるキット群の中の "63-Ton GE Boxcab Shell" というモノ

コイツを利用していつもながらのフリーランスモデルをでっち上げるというプランであります

このキットはボディのみならず台車枠なども3Dプリント製のブツが付いておりますが、下回りは例によってアルモデルさんの製品を利用します

これまでのところ、手すりやらカプラー解放テコなんぞを取り付けてこんな感じに

しかーし、屋根上とか床下とかについての考えがまとまらず作業停滞状態でありました

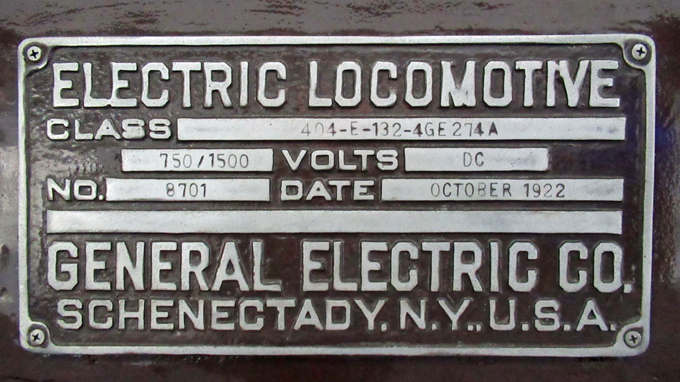

然らばコレと似た実車の細部を見て参考とすべし というコトで国鉄ED11の写真などを漁っていましたところ

ナント! ナゴヤに実車がおったがや

かねてより気になっていたリニア・鉄道館にED11が保存されているではないですか

長い前置きでしたが、なんとも良いタイミング同館の近くに滞在中だわね

というコトで同館へと向かったのでありました

で、行って見てナットク 側面の窓形状や配置など近い部位が結構ありますね

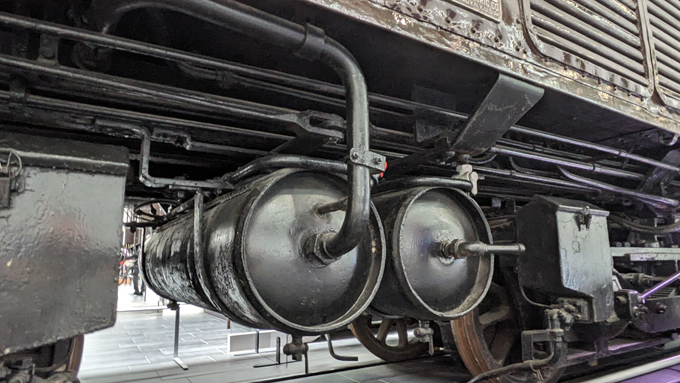

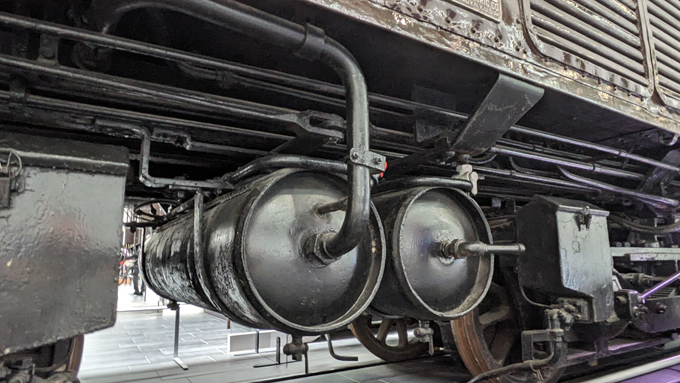

床下のこの辺り ↓ とか

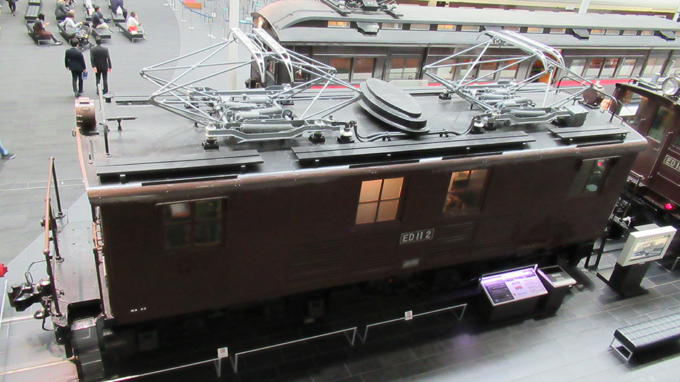

屋根上のパンタ取付具合 ↓ とかジックリと拝見し参考とさせて頂いた次第でございます

モケーの方はメリケン風に片側パンタ、片側ポールでいきます

完成次第(いつだ?)運転会に持ち込んでお披露目したいと思います

手持ちパンタ車が全くナイ というコトで斯様なブツ ↓ を作成仕掛り中であります

コレは米 Apogee Loco Works社の3Dプリントによるキット群の中の "63-Ton GE Boxcab Shell" というモノ

コイツを利用していつもながらのフリーランスモデルをでっち上げるというプランであります

このキットはボディのみならず台車枠なども3Dプリント製のブツが付いておりますが、下回りは例によってアルモデルさんの製品を利用します

これまでのところ、手すりやらカプラー解放テコなんぞを取り付けてこんな感じに

しかーし、屋根上とか床下とかについての考えがまとまらず作業停滞状態でありました

然らばコレと似た実車の細部を見て参考とすべし というコトで国鉄ED11の写真などを漁っていましたところ

ナント! ナゴヤに実車がおったがや

かねてより気になっていたリニア・鉄道館にED11が保存されているではないですか

長い前置きでしたが、なんとも良いタイミング同館の近くに滞在中だわね

というコトで同館へと向かったのでありました

で、行って見てナットク 側面の窓形状や配置など近い部位が結構ありますね

床下のこの辺り ↓ とか

屋根上のパンタ取付具合 ↓ とかジックリと拝見し参考とさせて頂いた次第でございます

モケーの方はメリケン風に片側パンタ、片側ポールでいきます

完成次第(いつだ?)運転会に持ち込んでお披露目したいと思います

名鉄・飯田線 合流分岐点(その2)on 4/20/'24 [中部・東海編]

前号からのつづきです

分岐点を離れ、お次は合流点へと向かいました

放水路の土手上、G地図右下のオレンジ色丸の辺りでお電車watching~

まずは豊橋に向かう飯田線お電車から

合流地点手前で減速~

一方の名鉄さんは直線上を突っ走ってきます

飯田線なら流電 クモハ52、名鉄なら パノラマカー (それより古いのは知らなくて...)

40~50年前のそんな頃に見ておきたかった....

この日、行きは東海道線 西小坂井から徒歩で そして帰路は飯田線 小坂井駅に向かいました

小坂井駅の方がちょっと近いです

その小坂井駅から豊橋駅へと向かう313系 戦闘車両に乗って合流点を見てみるとこんな感じ ↓

三河国での撮り鉄もイイっすね~

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

<おまけ 豊橋駅今昔>

今

昔(Back to 1978.... 吾輩、高校生の頃でした)

再掲です ⇒ https://blade-runner-2.blog.ss-blog.jp/2010-02-18

分岐点を離れ、お次は合流点へと向かいました

放水路の土手上、G地図右下のオレンジ色丸の辺りでお電車watching~

まずは豊橋に向かう飯田線お電車から

合流地点手前で減速~

一方の名鉄さんは直線上を突っ走ってきます

飯田線なら流電 クモハ52、名鉄なら パノラマカー (それより古いのは知らなくて...)

40~50年前のそんな頃に見ておきたかった....

この日、行きは東海道線 西小坂井から徒歩で そして帰路は飯田線 小坂井駅に向かいました

小坂井駅の方がちょっと近いです

その小坂井駅から豊橋駅へと向かう313系 戦闘車両に乗って合流点を見てみるとこんな感じ ↓

三河国での撮り鉄もイイっすね~

再生できない場合、ダウンロードは🎥こちら

<おまけ 豊橋駅今昔>

今

昔(Back to 1978.... 吾輩、高校生の頃でした)

再掲です ⇒ https://blade-runner-2.blog.ss-blog.jp/2010-02-18

名鉄・飯田線 合流分岐点(その1)on 4/20/'24 [中部・東海編]

先週、豊橋から刈谷に向かって東海道線を乗車した際、並走する飯田線の軌道を目で追っておりました

そう、あの有名な飯田線と名鉄の共用区間であります

豊川放水路を渡ってスグに見える両線の合流分岐点、そしてオーバークロスする辺りでお電車を撮りたい!

そう思い早速展開した次第であります

豊橋に向かう名鉄の築堤、そしてその下を潜る飯田線

なんともモケーで再現したくなる様な情景であります

最寄り駅は東海道線 西小坂井と飯田線 小坂井、G地図で示すと赤丸印の辺りが立ち位置であります

ココは両線の分岐点となる所です

共用区間から別れて飯田線お電車は右へ、名鉄さんは左へと向かいます

分岐点を見てしまうと合流点も見たくなる

というコトで、この後は合流点が見られる場所へと足を運んだのでありました

そう、あの有名な飯田線と名鉄の共用区間であります

豊川放水路を渡ってスグに見える両線の合流分岐点、そしてオーバークロスする辺りでお電車を撮りたい!

そう思い早速展開した次第であります

豊橋に向かう名鉄の築堤、そしてその下を潜る飯田線

なんともモケーで再現したくなる様な情景であります

最寄り駅は東海道線 西小坂井と飯田線 小坂井、G地図で示すと赤丸印の辺りが立ち位置であります

ココは両線の分岐点となる所です

共用区間から別れて飯田線お電車は右へ、名鉄さんは左へと向かいます

分岐点を見てしまうと合流点も見たくなる

というコトで、この後は合流点が見られる場所へと足を運んだのでありました

豊橋鉄道渥美線 三河田原駅 今昔 [中部・東海編]

三河田原駅であります

まずは14年前 (8/01/2010) に撮った画の再掲から...

⇒ https://blade-runner-2.blog.ss-blog.jp/2010-08-02

先週末下総国に一時帰国した後、東京から鈍行新幹線に乗って豊橋で下車

そのまま豊橋鉄道駅に向かい終点の駅へとイッキに向かいました

もう一度こんな情景を見たくなって行ったものの、現着してホームに降り立ってみるとなんか雰囲気がチガウ...

駅舎の位置、趣きが変わり、たしか3線だったホームは4線に..

そして改札口を出て駅舎を見てみればこの通り明らかに新しい建屋に...

調べてみますれば2013年に現在の駅舎に建て替えられた由

この鉄道、全線単線ながらも15分ヘッドで列車運行されております

(どこかの鉄道は1時間に1本でしたがココでは待ち時間が全然気になりません (^^)b )

またワンマン運転ではなく車掌さんの乗務あり 恐らく営業収支面は悪くないのでしょうね

そんな中、ありがたいコトに今風の無粋な新造車の導入はなく今もって東急のお古電車

(東急 7200形)を使っております

列車本数が多いので列車交換シーンも3駅で見ることができます

コレ ↑ はそのうちの1駅 杉山駅での列車交換

そしてコチラ ↑ は大清水駅

この日 (4/14/'24) は出張宿泊先へ戻る途中の短時間撮り鉄でありましたが、今回の三河国出張の間にジックリと撮りに生きましょ

まずは14年前 (8/01/2010) に撮った画の再掲から...

⇒ https://blade-runner-2.blog.ss-blog.jp/2010-08-02

先週末下総国に一時帰国した後、東京から鈍行新幹線に乗って豊橋で下車

そのまま豊橋鉄道駅に向かい終点の駅へとイッキに向かいました

もう一度こんな情景を見たくなって行ったものの、現着してホームに降り立ってみるとなんか雰囲気がチガウ...

駅舎の位置、趣きが変わり、たしか3線だったホームは4線に..

そして改札口を出て駅舎を見てみればこの通り明らかに新しい建屋に...

調べてみますれば2013年に現在の駅舎に建て替えられた由

この鉄道、全線単線ながらも15分ヘッドで列車運行されております

(どこかの鉄道は1時間に1本でしたがココでは待ち時間が全然気になりません (^^)b )

またワンマン運転ではなく車掌さんの乗務あり 恐らく営業収支面は悪くないのでしょうね

そんな中、ありがたいコトに今風の無粋な新造車の導入はなく今もって東急のお古電車

(東急 7200形)を使っております

列車本数が多いので列車交換シーンも3駅で見ることができます

コレ ↑ はそのうちの1駅 杉山駅での列車交換

そしてコチラ ↑ は大清水駅

この日 (4/14/'24) は出張宿泊先へ戻る途中の短時間撮り鉄でありましたが、今回の三河国出張の間にジックリと撮りに生きましょ

前の5件 | -